引言

寒假练有一款白色的、非常美观的、双通道输入的基于STM32G031的板卡,它可以实现哪些功能呢?示波器、DDS信号发生器、频谱分析仪、失真度测量仪等等。 今天我们来看一位来自南京大学的【电子卷卷怪】同学所做的双通道简易示波器项目,这位同学还帮助多个参加寒假练的同学亲自解决了他们的问题。项目成果概述

本项目使用硬禾课堂STM32G031开发板卡以及STM32CubeIDE开发工具,实现了一个简易的示波器。示波器的各项参数或功能概述如下:

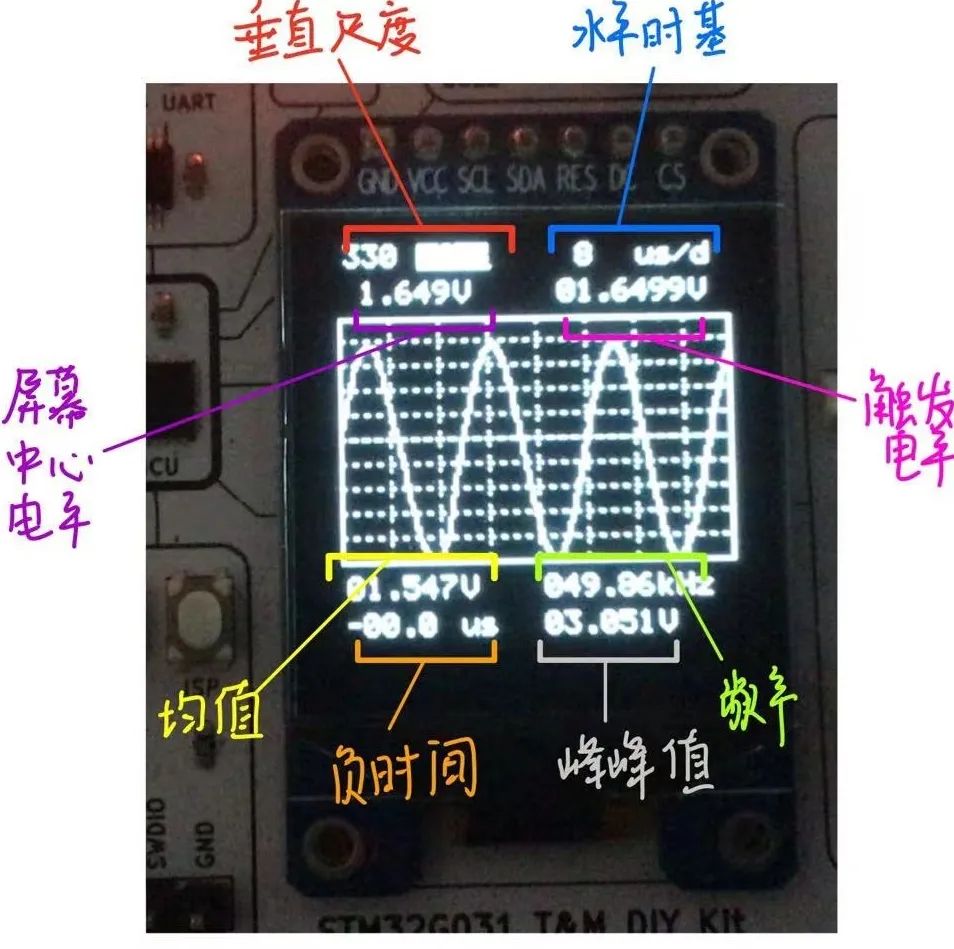

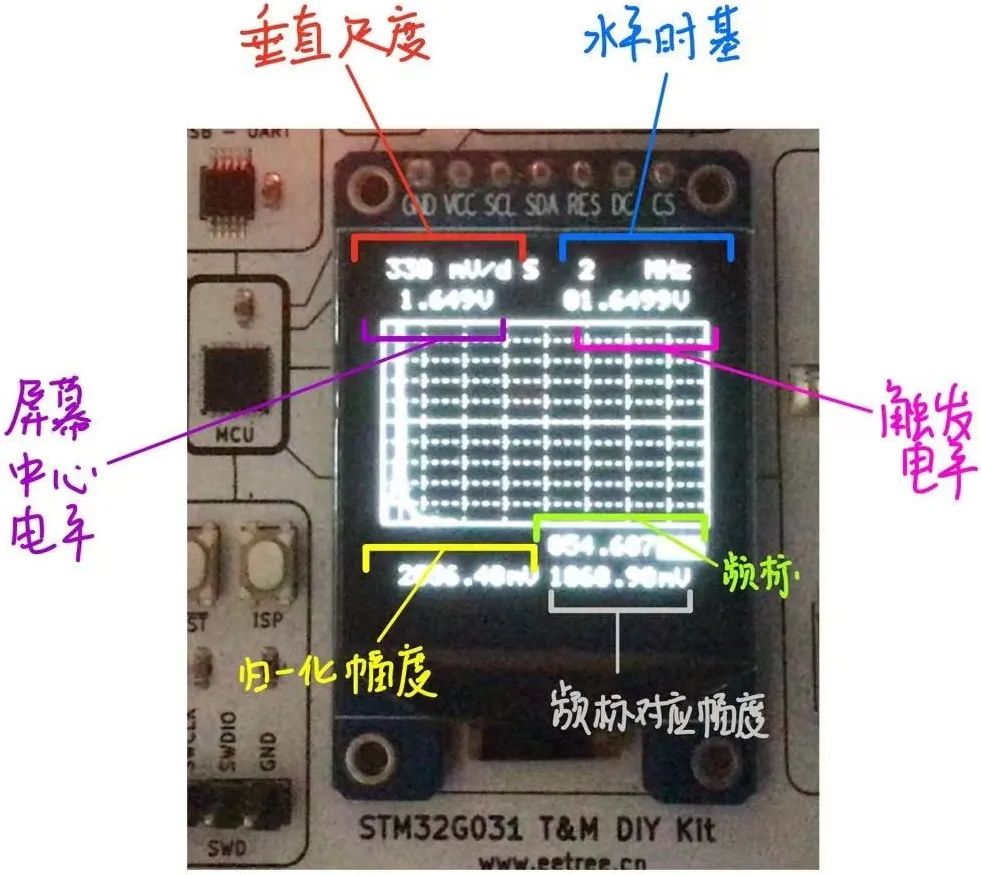

1. 外观(1)有主界面、副界面两个界面,并可以相互切换;

(2)主界面包含波形模式和FFT模式,分别显示被测信号的波形和频谱;

(3)波形模式包含:垂直尺度调整、水平时基调整、屏幕中心电平调整、模拟触发电平调整、负时间调整、平均值显示、频率测量显示、峰峰值显示;FFT模式包含:垂直尺度显示、采样率显示、屏幕中心电平显示、模拟触发电平显示、频谱最大分量(归一化值)显示、频标调整、频标对应分量显示。

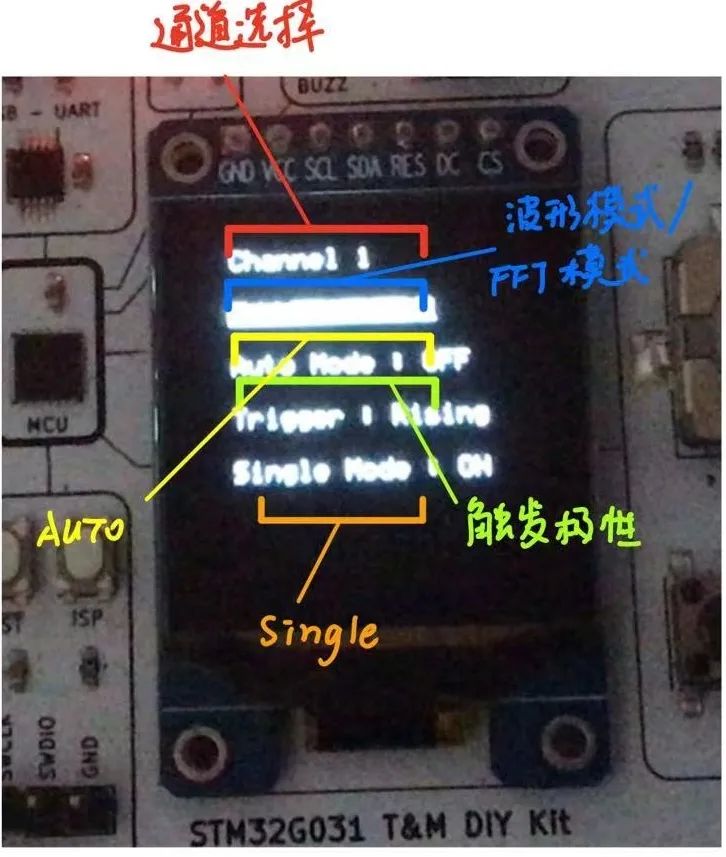

(4)副界面包含5个其他功能:通道选择、波形/FFT模式切换、开启AUTO、模拟触发电平极性、开启单次(Single)模式。

2. 操作

(1)位于主界面的任意模式时,单击左右键可以使光标在该模式下可调整的功能间移动,转动旋钮调整被光标选中的参数;

(2)位于副界面时,单击左右键可以使光标在5个其他功能间移动,转动旋钮可以调整被选中的功能;

(3)按住旋钮的情况下:单击左键进入主界面、单击右键进入副界面。

(4)开启AUTO后,自适应调整只会在切回主界面后被执行一次;对新波形的自适应调整需要切到副界面——开启AUTO——切回主界面。

(5)开启Single后,无触发时,正常显示波形;触发一次后,波形与频谱均固定,并不会更新,但可以调整负时间和频标;在触发后,调整垂直尺度、水平时基、屏幕中心电平、模拟触发电平、采样率中的任意一者,都会导致下一次触发的捕捉。

项目需求分析

总的来说,本项目可以分为两个大的模块:GUI模块、采样处理模块。其中,相对于程序的主循环而言,采样处理模块是高速的、“同步”的,GUI模块是慢速的、“异步”的。两个模块间既需要并行不悖,又需要互相交换数据。 对于采样处理模块,主要考虑以下4个需求问题:1. ADC可控采样率与切换通道的实现;2. 触发电平的实现,以及负时间显示的实现;3. 如何对频率进行较高精度的测定;4. 如何计算信号频谱; 对于GUI模块,主要考虑以下3个需求问题:1. 如何以尽可能低的误判率获取按键与旋钮的信息;2. 中断服务函数所应干涉的范围;3. 如何以尽可能简洁的方式实现按键对GUI的改变 对于两个模块而言,最核心的问题是:如何在两者之间进行高效的数据传输的同时,避免数据的误判或漏判。核心技术路线

针对“二”中提出的需求,以下同样分两个模块,对项目的技术路线进行完备的论述。鉴于HAL库过于庞大,且本人对项目的理解更偏重于硬件底层,除了HAL_Init,SystemClock_Config,以及与NVIC有关的3个最底层的函数(Priority, Enable, ClearPending)外,其他所有的外设配置代码,均为本人阅读器件手册后编写的寄存器代码。1. ADC可控采样率与通道切换

在ADC连续模式下,虽然可以通过调整采样时间来调整采样率,但这样做显然并不好。一方面,这样得到的转换周期(Tsamp + 12.5ADC_Cycle)的倒数,即频率,往往是不规律的非整数,这样做不利于功能调整的层次化与统一化;另一方面,即使采用16MHz主频,在12位分辨率下,ADC最小转化频率也有16MHz / (160.5 + 12.5) ≈92.5kHz,有效测量范围太小。 定时器触发的方式是最好的选择。一方面,只需控制转换时间不大于采样率的倒数,就能获得完全可控的转换率;另一方面,这样有利于定时器触发DMA传输的引入。由于在32MHz主频下,即使是最简单的中断服务函数,频率也只能到150kHz左右,因此,DMA传输既可以提供较高的采样率,又可以使“采样——处理”分离的结构更加清晰。配置的方法: 对ADC端:

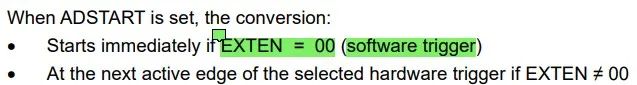

模拟看门狗的配置将在后面说明。这里最关键的,一是必须配置为非连续模式、外部上升沿触发,选择TIM2的TRGO为触发源,并且不能选择ADC为DMA触发源,否则ADC的overwritten特性会迫使软件屡屡清除标志位,以保证DMA Request的持续产生;二是在外部触发时,必须先start。void ADC_init(void){uint32_t temp;RCC->IOPENR |= 0X1UL;//打开PortA时钟temp=RCC->IOPENR;//时钟使能需等2个周期UNUSED(temp);//避免Warning//由于GPIOA->MODER对应位默认为0X3,即模拟输入//因此不需要再额外配置PortARCC->APBENR2 |= (0X1UL<<20UL);//打开ADC1时钟temp=RCC->APBENR2;UNUSED(temp);ADC1->CR |= (0X1UL<<28UL);//使能内部参考电压//自己写的延时,用TIM17的OPM模式TIM17_Delay(1000-1,32-1);//等待参考电压有效ADC1->CR |= (0X1UL<<31UL);do{temp=ADC1->CR;//开始校正指令}while(temp & (0X1UL<<31));//等待校正结束ADC1->CFGR1 |= (0X1UL<<16 | 0X1UL<<12 | 0X2UL<<10 | 0X2UL<<6 | 0X0UL);//(discontinuous,overwritten,ext rising edge,TRG2,DMA disabled);ADC1->TR1 &= ~(0X0FFF0000);ADC1->TR1 |= (0X0FFF0800);//模拟看门狗的高低阈值ADC1->CFGR1 |= (0X1<<26 | 0X1<<22 | 0X1UL<<23);//AWD1 configurationADC1->CFGR2 |= (0X3UL<<30); //PCLK as ADC_CLKADC1->CHSELR |= (0X1UL << 1 | 0X0UL<<7);//选择通道一do{temp=ADC1->ISR;}while(!(temp & (0X1UL<<13)));//等待通道配置有效ADC1->CR |= 0X1UL;//enabling ADC1do{temp = ADC1->ISR;}while(!(temp & 0X1UL));//ADC ReadyADC1->CR |= 0X1UL<<2;//ADC Startreturn;}

对DMA端:

对DMA端:

传输数据使用的是通道一。相比于F407等系列,G031引入了DMAMUX的概念,使得几乎所有的外设和一些事件都可以在任意一个DMA通道上产生请求。由于DMAMUX的0~4对应DMA的1~5,查阅用户指南后,得知设置DMAMUX的CCR的低7位为31(0X1F)表示TIM2的Update。 对TIM端:void ADC_DMA_init(void){uint32_t temp;RCC->AHBENR |= 0X1UL;temp=RCC->AHBENR;//时钟使能需2个周期UNUSED(temp);//避免WarningDMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t)(ADC1_BASE+0X40);DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t)(&dat_buf);DMA1_Channel1->CNDTR = ADC_MAX * 2;DMA1_Channel1->CCR |= (0X2UL<<12 | 0X1UL<<10 | 0X2UL<<8 | 0X1UL<<7 |0X0UL<<3 | 0X1UL<<1 | 0X1 << 5);//v-high priority, m-size=16,p-size=16,m-increase,//error and complete interrupt, circular mode;DMAMUX1_Channel0->CCR &= ~(0X7FUL);DMAMUX1_Channel0->CCR |= (0X1FUL);//tim2 as request source__NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn,0);__NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);DMA1_Channel1->CCR |= 0X1UL;//enable DMA channelreturn;}

通过CR2的主模式位MMS[6:4]配置TIM2的Update为TRGO,否则无法正确触发ADC;使能更新事件的DMA请求。 在上述框架下,DMA只要开启单次模式,等待全传输中断函数置标志位就可以了。需要注意的是,在清除中断标志的时候,需要同时清除NVIC端和外设端的标志位,否则会陷入无限的中断循环。 若开启了上述外设配置,则上述架构在DMA One shot模式下就能完成采样率可调的循环数据传输。而我们最终开启的是DMA Circular模式,这将在后面说明。void TIM2_Init(unsigned int priority){uint32_t temp;RCC->APBENR1 |= 0X1UL;//使能TIM2时钟temp=RCC->APBENR1;UNUSED(temp);//TIM2->DIER |= 0X1UL;//允许更新中断TIM2->CR1 |= 0X1UL<<2UL;//手动更新不触发中断TIM2->CR2 |= 0X2<<4;//update as TRGOTIM2->SMCR |= 0X1UL<<7;TIM2->DIER |= 0X1UL<<8;TIM2->ARR = 16-1;TIM2->PSC = 0;temp=TIM2->ARR;TIM2->EGR |= 0X1UL;//手动更新寄存器值temp=TIM2->PSC;UNUSED(temp);}

2. 触发电平的实现,以及负时间的实现

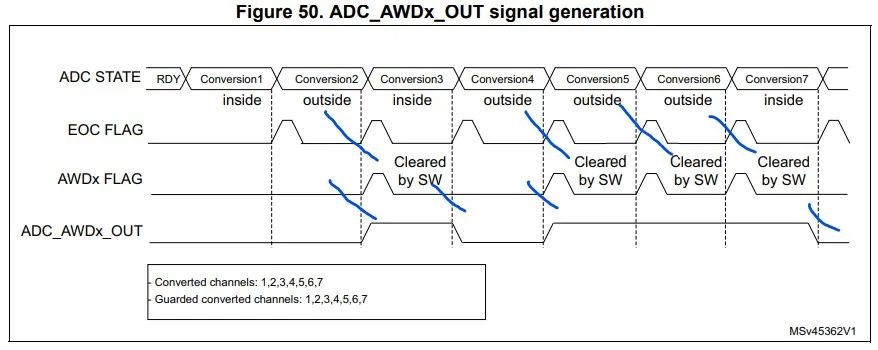

触发电平,即以被测信号越过某个阈值电压为起算点,采集后面的若干个数据。该方法可以使波形稳定地显示在屏幕上。 负时间,即可以显示触发电平前一定时间内的波形。当触发电平用于异常信号的单次捕捉(Single模式)时,负时间可以显示异常信号前的波形。 有同学在无条件采样后计算一组数据的均值(中值),并显示从中值样点开始的数据,从而通过软件实现触发电平。这种方案在实现AUTO时不失为一个好的启发,但在此面临两个问题:第一,单纯的中值判断无法控制触发的极性,即无法选择上升沿还是下降沿触发。若增加前后值判断,则将增加软件运算量;第二,这种算法下不可能出现“无触发”的、波形乱晃的现象,与真实的数字示波器存在差异。从本质上讲,这种方法没有充分利用硬件底层。 G031的ADC自带一个模拟看门狗,即Analog Window Watchdog的特性。即当采样值超出规定范围(窗口)时,输出AWD_OUT将持续拉高,直至电压落回窗口内,延迟为一个转换周期。

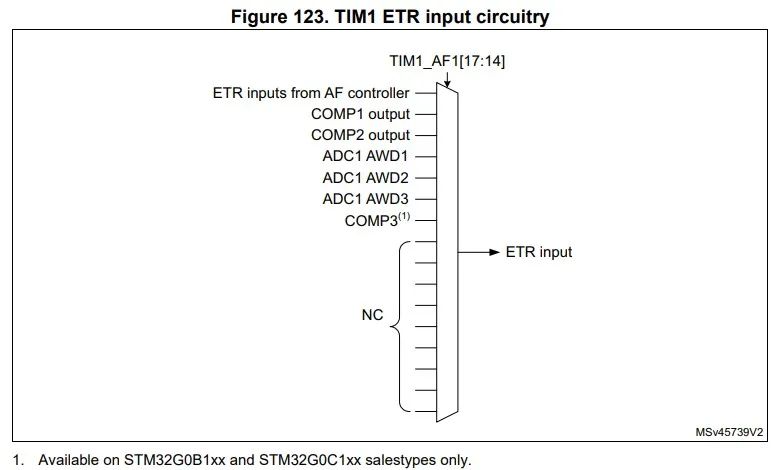

并且,这个信号是硬件连接(hardwired)至TIM1的外部触发MUX的。它可以通过TIM1的AF1寄存器被选择为TIM1的从模式外部触发信号。

并且,这个信号是硬件连接(hardwired)至TIM1的外部触发MUX的。它可以通过TIM1的AF1寄存器被选择为TIM1的从模式外部触发信号。

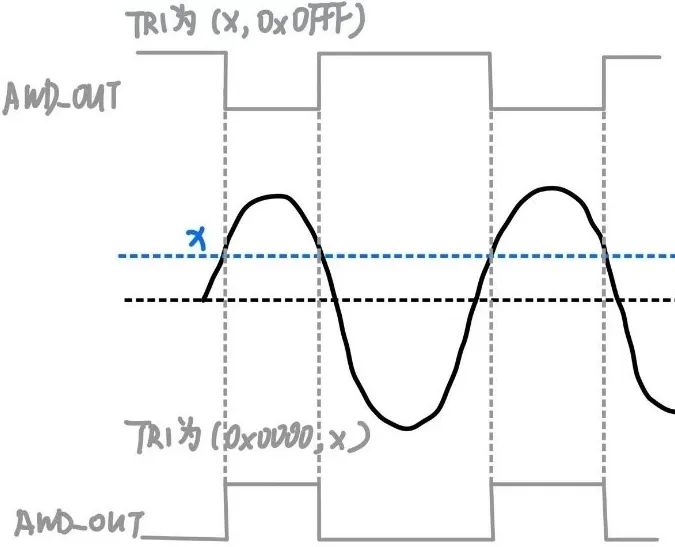

配置TIM1从模式为Trigger Mode(上升沿触发启动)、选择触发源为外部触发ETR,再连接AWD1至ETR,就可以在DMA One Shot模式下,实现基于硬件的、真正的触发电平功能。通过ADC的TR1设置阈值,假设TIM1为上升沿启动,则当窗口为(x , 0x0FFF)时,为下降沿触发;当窗口为(0x0000 , x)时,为上升沿触发。

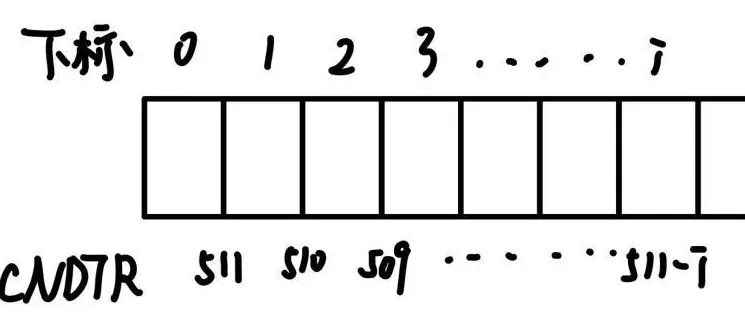

然而在这样的结构下,是无法实现负时间功能的。由于AWD_OUT的上升沿是不可预知的随机事件,因此应该对程序结构进行微调:改用DMA Circular模式,AWD_OUT作为采样停止——而不是开始——的信号。 假如我们希望采集触发后的256个数据(为方便FFT运算),又希望显示负时间的128个数据,则应该配置TIM2为ADC触发源,令TIM1的溢出周期为TIM2的256倍。在TIM1的中断服务函数中关掉(Disable)TIM2,就能实现上述功能。与此同时,DMA1_Channel1的CNDTR中将保存一个循环中剩余待传输的数据个数,据此可以定位连同负时间在内的整段有效数据在DMA目标数组内的起止位置。

若目标数组大小为512,当TIM2停止时,CNDTR的值为CH1_CNDTR,则触发点下标应为(512 - CH1_CNDTR - 256) % 512= (512 - CH1_CNDTR + 256) % 512= (768 - CH1_CNDTR) % 512 然而这样的设计存在一个问题:模拟触发事件具有随机性,如果它在重新开启TIM2后的几个周期内就发生,那么当新一段数据被存储完成后,负时间位置的数据还是上次采样的数据,这就会导致负时间显示错误。

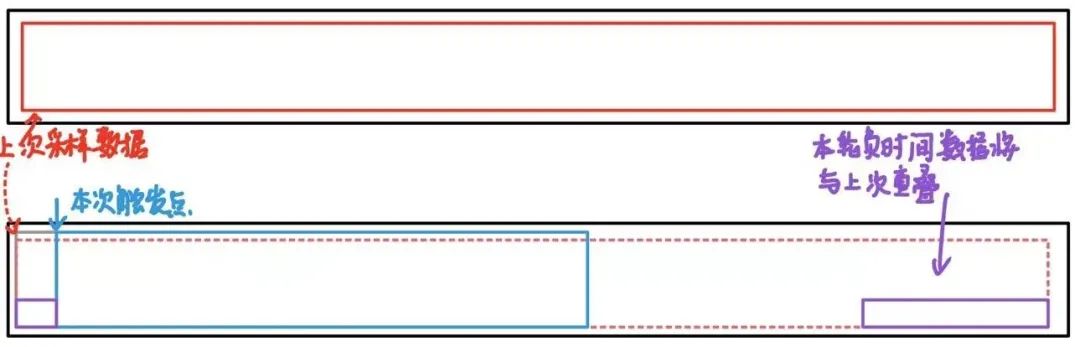

为了避免上述情况,在新一轮开启后,必须先等待一次全传输中断再开启TIM1。事实上,只要一次全传输中断后,无论TIM1隔多久开启,数组中的时间轴都是连续的。用dat_buf_ready的bit0表示全传输中断、bit7表示TIM1中断。

3. 信号频率的测定if((!(cursor_buf & (0X1 << 7))) || ((cursor_buf & (0X1 << 7)) && (single_flag == 0))){TIM1->ARR = TIM2->ARR;TIM1->PSC = (TIM2->PSC + 1) * 256 - 1;TIM1->EGR |= 0X1;{DMA1_Channel1->CNDTR = ADC_MAX * 2;DMA1_Channel1->CCR |= 0X1UL;TIM1->SR &= ~(0X1UL);TIM2->CR1 |= 0X1UL;}while(!(dat_buf_ready & 0X01)){}TIM1->DIER |= (0X1UL);TIM1->SMCR |= (0X0UL<<16 | 0X6UL);dat_buf_ready &= ~(0X1);}void TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler(void){CH1_CNDTR = DMA1_Channel1->CNDTR;//赋值了不一定用,但这样最准确if(TIM1->SR & 0X1UL){{TIM2->CR1 &= ~(0X1UL);TIM1->CR1 &= ~(0X1UL);//Stop tim2 and consequently stop DMATIM2->CNT = 0;//resetting TIM2dat_buf_ready |= 0X1 << 7;//setting complement flag}TIM1->SR &= ~(0X1UL);__NVIC_ClearPendingIRQ(TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQn);}}void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)//中断服务函数{DMA1->IFCR |=0X1UL;dat_buf_ready |= 0X1;__NVIC_ClearPendingIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);}

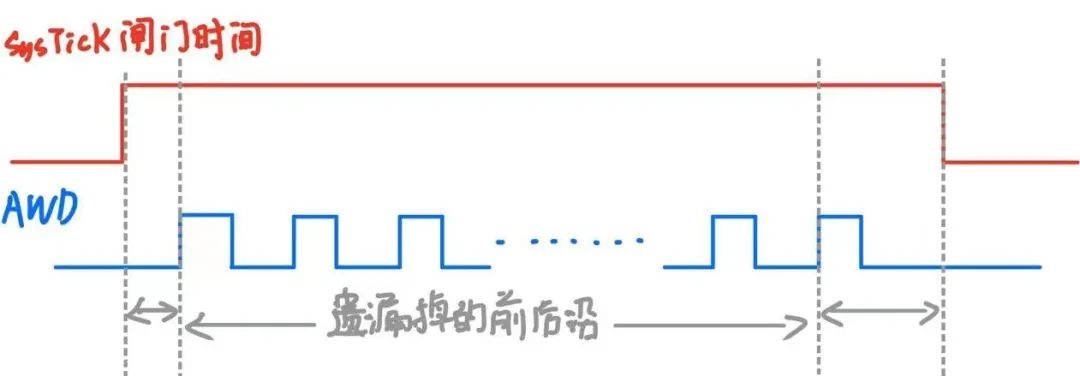

数字测定频率的方法,一般是先整形再测量。即通过施密特触发器(比如TLV3501)先把信号整形成脉冲,再对脉冲进行测定。对脉冲的测定也有两种思路:一是直接同步采样后计算脉冲个数,适用于较高频率;二是计算脉冲高低电平的周期个数,适用于较低频率。两种方法均受限于系统最高主频。这也是本项目至今为止两个尚为得出最优解的难点之一。 本项目从脉冲整形到计数均采用硬件特性为主、软件程序为辅的思路。根据前面的讨论可知,ADC的AWD在一定频率以下等效于一个极其理想的脉冲整形器。相较于模拟施密特触发器,其最大的特点在于脉冲整形的响应特性与信号峰峰值的绝对值无关,而仅受到信道噪声和量化噪声的干扰。因此,测量频率最基本的方法,也是本项目采用的方法,就是对AWD的输出信号AWD_OUT在一定时间内进行计数。此方法实现起来最为简单,但面临两个很大的问题:第一,相比于FPGA广泛采用的双闸门法,此方法会把闸门时间的前后沿漏掉,引入一定的误差,但这并非主要矛盾。

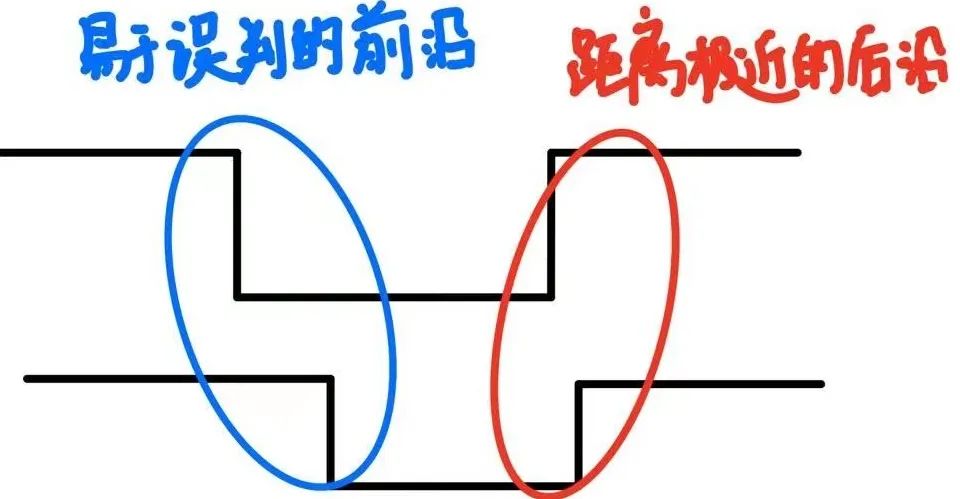

第二,实测表明,在测定较低频率的正弦波或三角波时,频率将出现较大误差,只有对方波的测定最为准确。这种误差只有在200Hz以上才可以忽略不计。究其本质,是因为信号的噪声抖动所致。AWD_OUT的灵敏度带来了一个致命的缺点:没有任何的滞回特性,这就导致在过触发点附近的任何噪声都可能被极大地放大,只有边沿极抖的方波才能“幸免”。反观模拟脉冲整形电路,由于人为设计滞回电路以及电路本身输入输出电容的存在,对输入信号总有一定的消抖能力。当然,用于传输测试信号的信道本身也存在问题。一方面,用于输出测试信号的手持信号源输出的信号可能质量欠佳;另一方面,相比于“BNC——同轴线——SMA”信道,“鳄鱼夹——杜邦线——排针”信道的明显劣势也是不言而喻的。 一定程度上减弱抖动影响的措施,唯有通过定时器自带的数字滤波器,对AWD输出信号进行数字滤波。但实验证明,若用2Msps的速率采集峰峰值3.0V的正弦波,即使采用最大滤波长度,依然会将10Hz误测成100Hz左右,而在滤波前,误测值高达2kHz左右。由于后续AUTO功能的需要,测量频率和数据采集是分开的。也即频率测量与时基无关。

4. 如何计算信号频谱if((!(cursor_buf & (0X1 << 7))) || ((cursor_buf & (0X1 << 7)) && (single_flag == 0)))//测量频率{//配置参数//保存TIM2原参数,并设为2MHz采样率arr = TIM2->ARR;TIM2->ARR = 16 - 1;smp = (ADC1->SMPR) & 0X7;ADC1->SMPR &= ~(0X7);ADC1->SMPR |= 0X1;psc = TIM2->PSC;TIM2->PSC = 0;//将TIM1的从模式更改为External Clock 1//并打开数字滤波TIM1->SMCR &= ~((0X1 << 16) | 0X7);TIM1->SMCR |= 0X7;TIM1->SMCR |= 0XF << 8;TIM1->PSC = 0;TIM1->ARR = 65535;TIM1->CNT = 0;TIM1->EGR |= 0X1;//配置SysTickSysTick->VAL = 0;SysTick->LOAD = 16000000 -1;//开启测量TIM2->CR1 |= 0X1;TIM1->CR1 |= 0X1;SysTick->CTRL |= 0X1;while(!(SysTick_UE_FLAG & 0X1)){}//结束测量,恢复TIM1参数TIM1->CR1 &= ~(0X1);TIM2->CR1 &= ~(0X1);SysTick_UE_FLAG &= ~(0X1);TIM1->SMCR &= ~((0X1 << 16) | 0X7);TIM1->SMCR &= ~(0XF << 8);}

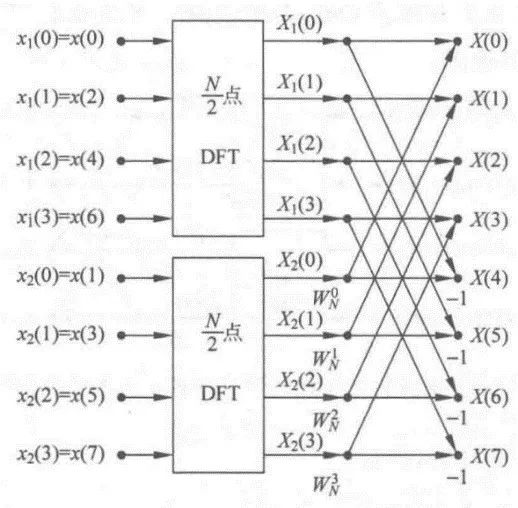

本项目的FFT算法没有调用任何除C++标准库以外的库,这一方面是考虑到RAM空间的紧张,另一方面则是起到锻炼的作用。 本项目的FFT算法就是最简单的256点基-2 FFT算法,将复数乘法拆分为实虚部进行同址运算,并将FFT因子存储为const型常量。

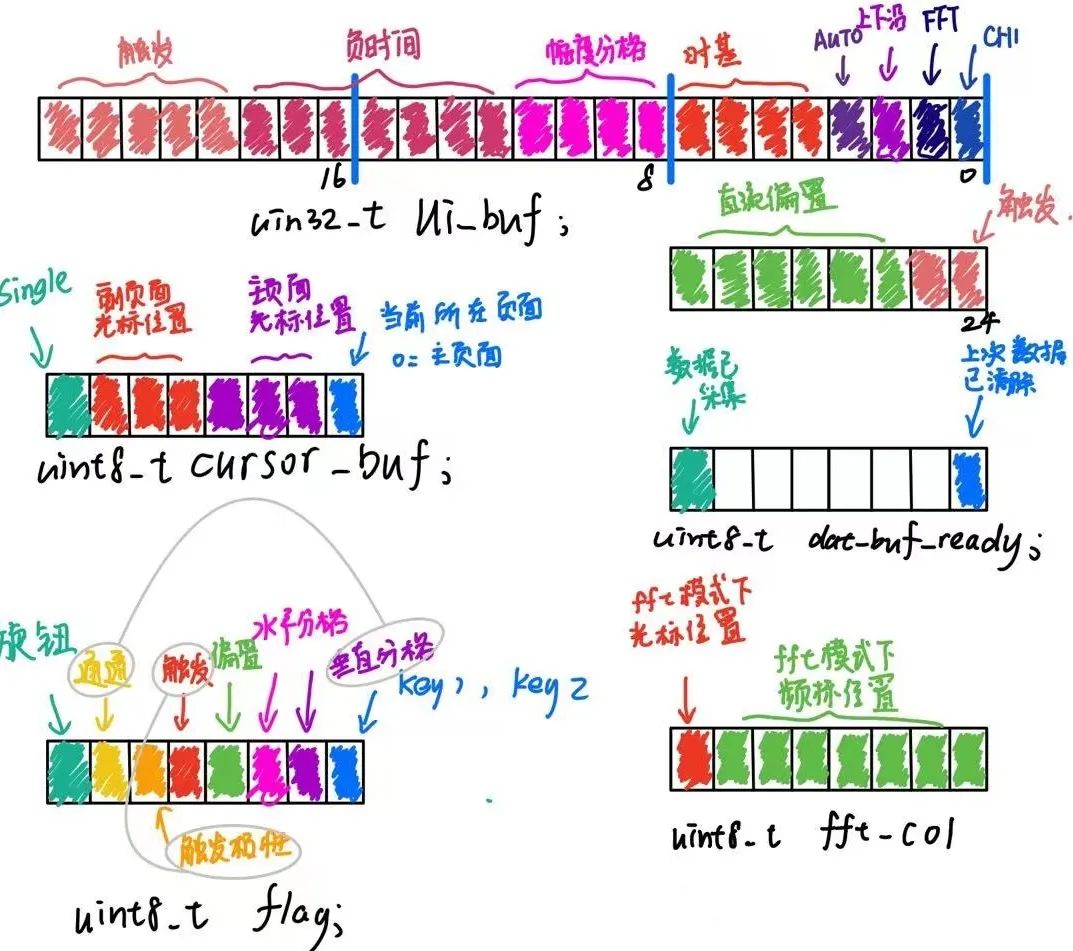

基-2 FFT的蝶形算子概念在DSP教材中均有解释,本项目完全依照其定义与原理编写。以上完成了采样处理模块的论述,下面将进行GUI模块的论述。 鉴于本项目具有一定的复杂性,我们将GUI模块又分为两部分:一是用户交互部分,即按键和旋钮及与之相关的中断服务函数,二是显示部分,即OLED屏驱动以及主循环。为了避免使程序过于复杂,用户交互部分并不能直接、即时地改变显示部分,用户的操作将被保存在由几个变量模拟成的寄存器的各个位里,并被主循环的固定部分重复读取、刷新。各寄存器及其各位的定义如下。

各个位的含义及位置,均以宏定义的形式在头文件中声明。这样,就可以在刷新函数中通过位运算的方式获取各个参数。

这样做的显著好处就是极大地节省了RAM空间。因为最小的变量也是8位,却没有任何参数达到256档之多,尤其是那些只有一位的标志位,完全没有必要用8位变量表示。当然,这又是一对用时间换空间的矛盾。因为位运算的操作量是直接赋值运算的3倍,这是在内存空间紧张的情况下最好的选择。//macros for register ui_buf

5. 如何以尽可能低的误判率获取按键和旋钮的信息

由硬件电路可知,旋钮的AB相、旋钮按键、左右按键,分别连接在PB4,PA15,PB3,PA4,PA5上。其中,三个按键只要用外部中断+延时消抖就能很好地判断,而旋钮则具有一定的复杂性。

我们判断旋钮不应选择上升沿,这是由旋钮的硬件特性决定的。出于简化考虑,本项目只对PA15的下降沿做了外部中断,即:根据下降沿时PB4的电平高低来判断左旋或右旋,但这带来的问题也很明显:如果旋钮被误转了一半,那么即使松开复原了,也会被判定为一次转动——这往往发生在用户完成一次有效转动之后,由于惯性而导致的误触。 事实上,正确的做法应该是:用TIM3的CC1来捕捉PB4(以此避开与PA4在EXTI Line4上的冲突),用EXTI Line15来捕捉PA15。只要两个中断服务函数共享一个全局变量,就可以解决误触的问题。 由下图(在下一页)可以看出,除了切换主副界面以外,按键和旋钮并不会直接去动那6个全局变量寄存器。而主副界面的“切换”也只是动了一个位M_S_FLAG,真正的显示更新在主循环中完成。除此之外,按键和旋钮的加、减被记录在变量add_buf和min_buf中,而因为按键和旋钮都可以进行加减操作,因此用flag寄存器的0位和7位来表示究竟是按键按下,还是旋钮转动。为了避免抖动,在PA15外部中断时,add_buf和min_buf只有一个能被置位,而置位它的同时将强行清零另一个,也算是一个简单的软件消抖。这其实也回答了需求中提出的第二个问题:中断服务函数只改变加减标志位,而不改变全局寄存器,否则整个服务函数将因充斥各种逻辑判断而变得十分冗长与庞大,以至于喧宾夺主。

6. 如何以尽可能简洁的方式实现按键对GUI的改变void EXTI4_15_IRQHandler(void){if(EXTI->FPR1 & (0X1 << 15)){flag |= 0X1 << 7;if(!(GPIOB->IDR & (0X1 << 4))){add_buf ++;min_buf = 0;}else{min_buf ++;add_buf = 0;}TIM17_Delay(5000-1,320-1);EXTI->FPR1 |= 0X1 << 15;}if(EXTI->FPR1 & (0X1 << 4))//left key down,--, or switch to main ui{TIM17_Delay(5000-1,320-1);if(!(GPIOA->IDR & (0X1 << 4))){flag |= 0X1;if(GPIOB->IDR & (0X1 << 3))//PB3 not down{if(!(M_S_FLAG & cursor_buf))//main ui{if(!(ui_buf & FFT_ON_BIT)){if((cursor_buf & M_UI_BITS) > 0)cursor_buf -= 0X1 << M_UI_BITS_OFFSET;}else{fft_col |= 0X1 << 7;//变量标志位}}else//sub ui{if((cursor_buf & S_UI_BITS) > 0)cursor_buf -= 0X1 << S_UI_BITS_OFFSET;}}else//PB3 down{cursor_buf &= ~(M_S_FLAG);}}EXTI->FPR1 |= 0X1 << 4;}if(EXTI->FPR1 & (0X1 << 5))//right key down,++, or switch to sub ui{TIM17_Delay(5000-1,320-1);if(!(GPIOA->IDR & (0X1 << 5))){flag |= 0X1;if(GPIOB->IDR & (0X1 << 3))//PB3 not down{if(!(M_S_FLAG & cursor_buf))//main ui{if(!(ui_buf & FFT_ON_BIT)){if((cursor_buf & M_UI_BITS) < (0X4 << M_UI_BITS_OFFSET))cursor_buf += 0X1 << M_UI_BITS_OFFSET;}else{fft_col &= ~(0X1 << 7);}}else//sub ui{if((cursor_buf & S_UI_BITS) < (0X4 << S_UI_BITS_OFFSET))cursor_buf += 0X1 << S_UI_BITS_OFFSET;}}else//PB3 down{cursor_buf |= M_S_FLAG;}}EXTI->FPR1 |= 0X1 << 5;}__NVIC_ClearPendingIRQ(EXTI4_15_IRQn);}

由上述讨论可以看出,最简洁的方式就是在每次进入主循环后的固定位置,根据6个全局寄存器的值,共同决定本次循环应该在屏幕上显示什么,并清除所有的标志位。由于实现该功能的UI_Refresh函数太长,这里仅以一个switch-case分支作为示例。

目至今没有完全得出优化解的另一个难点。虽然这样的结构很简洁,但我们后续就将看到:这种完全“同步”于主循环,而屏蔽任何“异步”带来的后果,就是当水平时基很大时,整个程序也会变得非常缓慢,以至于几乎进入了一种“假死”状态。因为即使按下了按键,至少也要等一次主循环结束。而在以低的采样率采集数十Hz信号时,连同等待触发加256个采样点在内的时间,是相当可观的。这启示我们,中断服务函数应该真的具有“中断”的作用,而不仅仅是完成一个硬件电路就可以实现的状态机。至于采样处理模块的更新,则与GUI的更新如出一辙:同样是根据6个全局寄存器的值来更新,这样保证了显示与实际相符。只不过这一次更新的是模拟开关档位、TIM2溢出频率,TIM14与TIM16的PWM波占空比等参数。case (0X1 << M_UI_BITS_OFFSET)://水平分格{flag |= 0X1 << 2;&& ((ui_buf & TIME_BASE_BITS) < (0XF << TIME_BASE_BITS_OFFSET))){add_buf = 0;ui_buf += (0X1 << TIME_BASE_BITS_OFFSET);}else if(min_buf && ((ui_buf & TIME_BASE_BITS) > (0X1 << TIME_BASE_BITS_OFFSET))){min_buf = 0;ui_buf -= (0X1 << TIME_BASE_BITS_OFFSET);}break;}事实上,这是本项

其他功能简述

在核心部分以外,以下将对AUTO,Single以及波形显示函数作简要的论述。1. AUTO功能

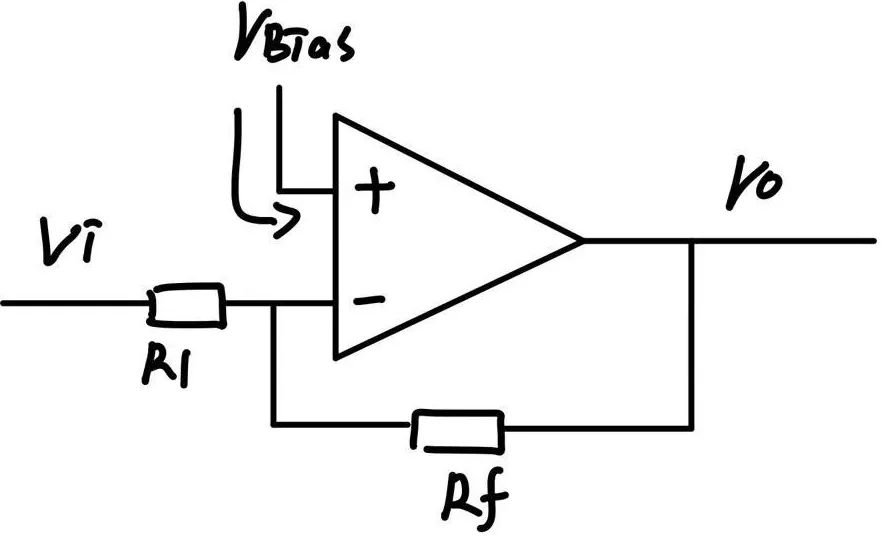

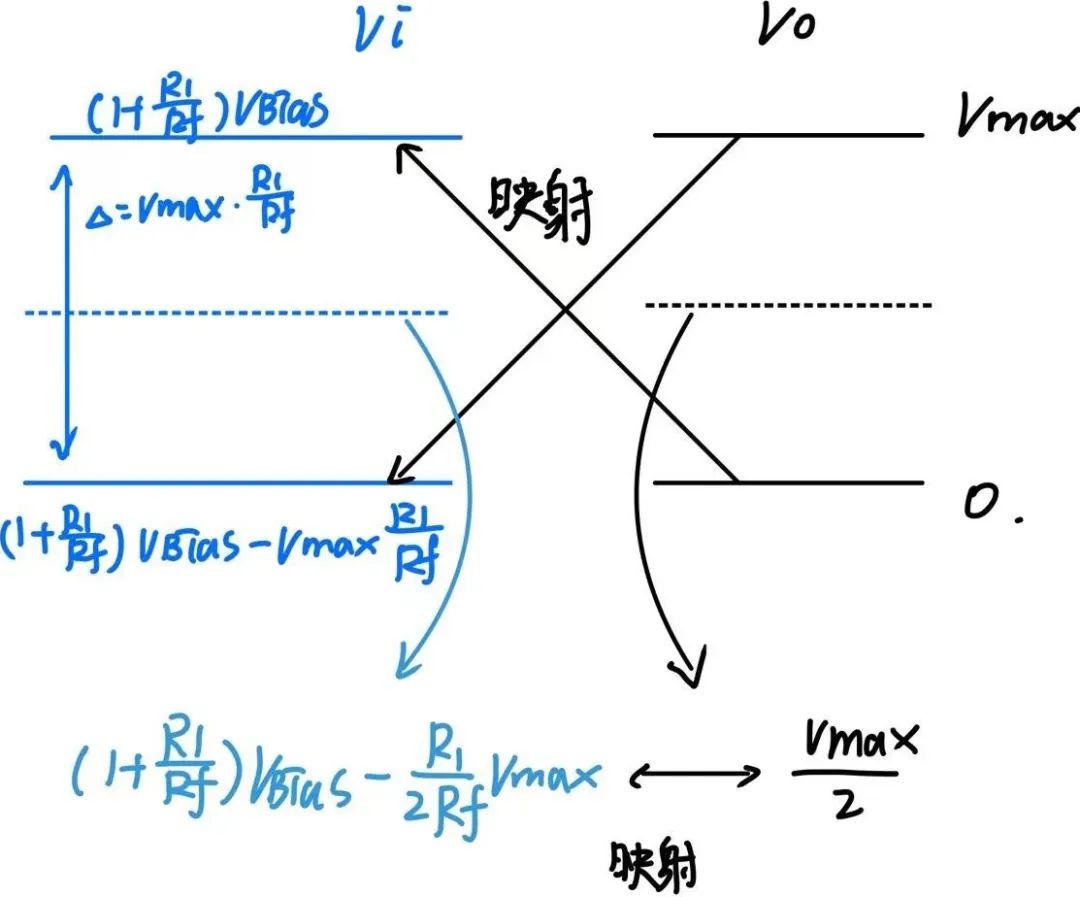

所谓的AUTO功能,是指示波器根据当前被采信号的直流偏置、峰峰值、频率等特点,自动调节显示时基、触发电平、垂直尺度等参数,使得整个波形尽可能以最大的完整度和占满率显示在屏幕上。 在本程序中,频率的测定与采样时基无关,这对AUTO的实现无疑是有利的。而由于输入端采用了反相放大(衰减)器加同相端直流偏置的方式,而不是在同一端接成加法器,因此直流偏置的概念本身变得模糊。

上图为输入端电路。其中Vi为真实输入值,Vo为ADC实际采到的值。据此,我们可以得出如下映射关系:

根据这个关系,就能根据ADC采样值反推出真实的电压。在AUTO时,我们首先将触发电平选在屏幕中心(即Xadc = 2048,Vo = 1.65V),然后求出真实输入电压的中值(而不是均值,因为,如果输入的是90%占空的方波,那么中值作为触发的效果显然比均值要好),最后,通过解方程的方式,反推出TIM16或TIM14应该输出的PWM波占空比,就能使波形以中值附近为中心显示在屏幕上。 AUTO模式不能和FFT模式以及Single模式一起开启。 每次在副界面打开AUTO后,AUTO指令只会被执行一次。在AUTO后,任何除查看负时间(波形模式)和频标(FFT模式)以外的操作均会解除AUTO。每次要执行新一次AUTO,需要切换副界面——保证AUTO处于OFF——再将AUTO调至ON。

2. Single单次模式

在打开Single模式时,示波器会在一次触发之后将波形冻结。此时可以切换主副界面,在频谱和波形显示之间切换、查看负时间(波形模式),以及调整频标查看各分量大小(FFT模式)。除此之外的任何操作都会解除冻结,并自动等待与捕捉下一次触发。Single模式不能和AUTO模式一起开启。

3. 波形显示函数

与大多数人不同,本项目的波形显示函数没有调用DrawLine,而是用了自己编写的另一个基于底层的方法。这样做的初衷是为了进一步验证自己对OLED底层驱动的理解,并试图通过自己编写的显示函数来避免移植库中显存的使用。然而事实证明,显存的存在有其优势,且自己建立一套字模就好比天方夜谭。 尽管在8KB RAM的开发板上,2KB的显存不免奢侈,但显存的概念本身——尤其是在缓存以避免频闪上——是很重要的。对于一些更高阶的开发板(如F407)系列,显存将被外扩SRAM硬件实现。一个典型的例子就是EMWIN库。 本程序采用的函数,主要是讨论一种底层驱动的方法。 绘制波形的确可以用DrawLine,然而也可以采用不同的思路。 因为波形一定是以相邻两个点为步进,一个一个点绘制的,也就是说,这本质上不是一个通用的DrawLine问题,而是一个x轴步进固定为1的特殊的DrawLine问题,那么这个问题就可以有不同的解法。我们可以认为:第i点与第i+1点的数值,共同决定了第i+1列的显示。但它们不能影响第i列的显示。 这要从我们调用的底层讲起。板载的这款OLED有两种寻址模式:一是写入0X20指令后的列自增寻址,即选定页地址和列地址后连续写入,页地址固定而行地址自增;二是写入0X21指令后的页自增寻址,即选定页地址和列地址后连续写入,页地址自增而行地址固定。波形绘制使用的就是不同于常规的0X21指令。 可以想象,每次更新波形时,是一列一列进行的。先清除一列上已有的波形,再显示新的波形(注意这是直接写进OLED里,而不是显存里的,因此无法进行“ |= ”运算)。如果第i点和第i+1点共同决定第i列和第i+1列的显示,那么同理,第i-1点和第i点也将共同决定第i-1列和第i列的显示。这样就会导致第i列在显示上出现矛盾:后面的会把前面的冲掉。一个典型的例子就是:在显示方波时,这种方法会导致所有的沿显示为空白。因此,要想达到显示波形的效果,只需要简单地在第i+1列上,填充第i点的行与第i+1点的行之间的全部行就可以了。而在后续显示示波器分格的虚线、触发电平虚线,以及负时间或频标虚线时,只要通过简单的位运算和或运算,在恰当的行与列将虚线的每个像素点与波形数据进行“或”运算即可。

总结与思考

原文标题:如何使用STM32G031开发板实现双通道示波器-2022年寒假在家练STM32平台项目分享(一)

文章出处:【微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。

举报投诉

-

示波器

+关注

关注

113文章

6967浏览量

194634 -

参数

+关注

关注

11文章

1868浏览量

33752 -

开发板

+关注

关注

25文章

6122浏览量

113150

原文标题:如何使用STM32G031开发板实现双通道示波器-2022年寒假在家练STM32平台项目分享(一)

文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

相关推荐

热点推荐

stm32G031串口外部不接上拉电阻,导致stm32进入到了硬件中断怎么解决?

stm32G031使用串口和另一其他芯片交互,外部直连,未接上拉电阻,导致stm32进入到了硬件中断

发表于 03-13 07:59

为什么Stm32g031芯片无法进入bootloader状态呢

为什么Stm32g031芯片无法进入bootloader状态呢?为何新的Stm32g031芯片智能使用一次ISP烧写呢?

发表于 11-25 06:03

STM32G031无线温湿度仪开源

STM32G031无线温湿度仪开源项目关键词:CubeMX,CubeIDE,STM32G031C8T6,AHT10,DRF1609H1、项目任务本项目MCU使用STM32G031C8T6,单片机读取

发表于 01-07 07:57

是否可以将14.7456MHz晶体与STM32G031 (LQFP32) 一起使用?

您好,是否可以将 14.7456MHz 晶体与 STM32G031 (LQFP32) 一起使用。如果我是对的,在数据表中是不可能的,这个包没有 OSC_OUT。还是数据表中缺少该选项?我们需要这个晶体用于 IO-Link 应用。

发表于 12-30 07:25

基于FPGA的双通道简易可存储示波器设计

基于FPGA的双通道简易可存储示波器设计:本文介绍了一种基于FPGA的采样速度60Mbit/s的双通道简易数字

发表于 09-29 10:45

•110次下载

基于STM32G031开发板的双通道简易示波器设计

基于STM32G031开发板的双通道简易示波器设计

评论